|

|

|

中国・シルクロードで見たよろず修理屋。

かつての日本でもよく見られた光景だ |

|

|

インドヒマラヤで登頂が終わって下山中のキャンプ時、穴の開いた靴下を燃やしかけたところ、ポーターが来てそれをくれと言った。自分にとっては不用品でも、彼らにとっては十分役に立つものだということに気がつき、自分の無神経さが恥ずかしくなった。

使い捨て文化・大量消費文化は自然との接し方にも影響を及ぼすだろう。使い捨てがきかない自然、代替物がない自然と人間はどのように付き合っていけばよいのか。我々が消費する物資は、そもそも地球に存在する有限の資源である。地球自身が資源をもたらしてくれないことには人間生活は成り立たないことをもっと自覚する必要がある。 |

|

|

デオ・ティバ(インド) |

|

|

|

「狩猟採集民は文化を自分の背にかついでいくよりむしろ、彼らの文化を頭の中に入れて運ぶことを好む。神話や語り、さらに踊りは、いずれも彼らの豊かな文化の構成要素なのである」(リチャード・リーキー他

ヒトはどうして人間になったか)。 日本人は文化を自分の背にかつぐだけでは足りず、家の中にも大量に保持している。だが、頭の中の文化はどうであろうか。

|

| インドラ・サン(デオ・ティバ頂上から) |

|

|

|

酒とカラオケと日本人

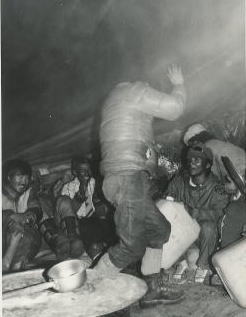

「日本人は酒とカラオケがないと座が持たない」ということを、ヒマラヤ登山やシルクロードの旅によって痛感した。ネパールヒマラヤでベースキャンプ撤収の前夜、日本人隊員とネパール側隊員、現地雇用員を交じえての打上げパーティーの時、ネパール人は鍋やポリタンクなどを即製ドラムにしてさまざまに歌い踊り、実に楽しげにひとときを過ごす。ほとんどの者が「芸達者」なのだ。それも酒を飲まずにである。他方、ネパール人から日本人も何かやれと促されて、日本人はもじもじするだけである。せいぜい何人かで童謡を歌うぐらいのことしかできなかった。

古い日本人であれば大概民謡、盆踊り、田植歌やきこり歌など仕事歌の素養があったのだが、現代日本人は生活スタイルの変化とともにそういう伝統文化を捨て去ってしまい、今や酒がないと話が弾まず、座を盛り上げる余興・隠し芸などもカラオケに取って代わってしまった。つくづく「芸がない日本人」と思わずにはいられない。

|

BC撤収の前夜、歌や踊りに打ち興じるネパール側スタッフ |

|

|

|

|

![]()

![]()